Die Geschichte Estlands: Von Urzeit über Mittelalter bis zu singender Revolution und Digitalisierung

Entdecken Sie Estlands faszinierende Geschichte – voller Kultur, Mut, Zuversicht und Identität.

Was macht Estlands Geschichte besonders? Lassen Sie uns auf eine ausführliche Reise durch die Jahrtausende gehen und die wichtigsten Etappen der estnischen Geschichte entdecken.

Estland ist ein Land mit einer erstaunlich reichen und bewegten Geschichte. Von steinzeitlichen Siedlungen über mittelalterliche Kaufmannsstädte, die Herrschaft fremder Mächte bis hin zur friedlichen Wiedererlangung der Unabhängigkeit – Estlands Geschichte ist geprägt von Widerstandskraft, Kultur und einer unverwechselbaren Identität.

Spuren der Urzeit: Estlands älteste Geschichte

Schon lange vor dem Mittelalter war Estland besiedelt. Archäologische Funde wie steinzeitliche Werkzeuge, Grabhügel und Siedlungsreste belegen, dass das Gebiet bereits vor mehr als 10.000 Jahren von Menschen bewohnt wurde.

Die ersten estnischen Stämme entwickelten im Laufe der Jahrhunderte ihre eigene Kultur, betrieben Ackerbau, Viehzucht und Handel mit ihren baltischen und finnischen Nachbarn. Relikte aus dieser Zeit – von alten Kultplätzen bis zu Bronzezeitfunden – geben noch heute faszinierende Einblicke in die Ursprünge des estnischen Volkes.

Auch Runensteine und Opfersteine zeugen von den heidnischen Glaubensvorstellungen, die lange überdauerten und tief in der Identität verankert blieben. Besonders interessant sind die zahlreichen Megalithgräber und Steinsetzungen, die von einer hochentwickelten Ritualkultur künden.

In der Eisenzeit wuchsen befestigte Siedlungen, es entstanden erste regionale Machtzentren, und Handelskontakte reichten bis nach Skandinavien und Mitteleuropa. Diese Frühzeit legte den Grundstein für das kulturelle Selbstverständnis der Esten.

Urheber des Bildes: Renee Altrov, Visit Estonia

Die Wikingerzeit: Ein maritimes Kapitel

Im ersten Jahrtausend nach Christus wurde Estland Teil des Wikinger-Netzwerkes der. Archäologische Funde von Schiffsgräbern, Runeninschriften und Handelsplätzen zeigen, dass die Küsten Estlands ein wichtiger Zwischenstopp auf den Ostsee-Routen waren. Die Esten traten sowohl als Händler als auch als Krieger auf und verteidigten ihre befestigten Siedlungen gegen Überfälle. Gleichzeitig nahmen sie an Raubzügen teil, besonders auf die benachbarten skandinavischen Inseln.

Die Wikingerzeit war geprägt von intensivem Kulturaustausch, Handel mit Bernstein, Pelzen und Eisen sowie der Verbreitung neuer Techniken und Glaubensvorstellungen. Viele estnische Ortsnamen und Legenden sind bis heute Zeugen dieser aufregenden Epoche, die das Land stärker mit dem Ostseeraum verband.

Erleben Sie die Wikingerzeit in Estland!

Das mittelalterliche Estland und die Hanse

Trutzige Zeugen der Vergangenheit: Estlands mittelalterliche Burgen

Wer sich für das Mittelalter begeistert, sollte einen Blick auf Estlands beeindruckende Burgen und Festungsanlagen werfen. Ob trutzige Ordensburgen, stattliche Bischofsresidenzen oder Ruinen inmitten weiter Landschaften – die steinernen Zeugen erzählen spannende Geschichten von Macht, Glauben und Verteidigung.

Die Hansezeit

Im 13. Jahrhundert geriet Estland unter den Einfluss deutscher Ritterorden und Händler. Die gewaltsame Christianisierung durch den Schwertbrüderorden und später den Deutschen Orden brachte neue Machtstrukturen, prägte aber auch Handel und Stadtentwicklung. Tallinn (damals Reval), Tartu (damals Dorpat) und Narva wurden zu florierenden Hansestädten mit prächtigen Kaufmannshäusern, Zunftkellern und massiven Stadtmauern.

Das Hansesystem machte das Land zu einem wichtigen Knotenpunkt zwischen Ostsee und Russland. Die mittelalterlichen Städte waren Zentren von Handel, Handwerk und Kultur, mit Märkten, Ratsstuben, Zünften und lebhaften Festen, die den Reichtum der Bürger widerspiegelten. Auf dem Land entstanden prachtvolle Kirchen, Klöster und Burgen, die nicht nur Verteidigungs- und Verwaltungssitze waren, sondern auch geistige Mittelpunkte für die Bevölkerung. Das mittelalterliche Erbe prägt Estlands Städte bis heute.

Die Geschichte der Deutschbalten in Estland

Über Jahrhunderte prägten die Deutschbalten das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben Estlands. Diese deutschstämmige Oberschicht, entstanden während der Ordenszeit, behielt auch unter schwedischer und später russischer Herrschaft großen Einfluss. Sie führten die Güterwirtschaft, dominierten die Verwaltung und förderten Kunst, Architektur und Bildung. Ihre Herrenhäuser und Kirchen prägen noch heute die estnische Landschaft. Auch ihr Erbe in Wissenschaft und Literatur ist spürbar – viele Schriftsteller und Historiker, die in deutscher Sprache schrieben, dokumentierten die Geschichte Estlands.

Ihre wirtschaftliche Dominanz ermöglichte den Aufbau eines weit verzweigten Güternetzwerks, das auf den Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse setzte. Gleichzeitig hinterließ dieser Einfluss Spannungen zwischen den Volksgruppen, die das soziale Gefüge jahrhundertelang prägten. Die Deutschbalten standen für eine kulturelle Vermittlerrolle, die Estland zwischen Ost und West positionierte.

Unter fremder Herrschaft: Schweden, Russland und das Zarenreich

Nach dem Niedergang der Ordensherrschaft fiel Estland an Schweden. Die „gute alte schwedische Zeit“ im 17. Jahrhundert brachte Reformen, eine bessere Rechtssituation für Bauern und den Ausbau des Schulwesens. Die ehemaligen Siedlungen der so genannten Küstenschweden in Estland können heute noch besichtigt werden. Die schwedische Krone bemühte sich um eine gewisse Modernisierung und Integration der estnischen Bevölkerung, ohne jedoch die Macht der Deutschbalten ernsthaft zu beschneiden.

1721 kam Estland nach dem Großen Nordischen Krieg unter russische Herrschaft. Die Esten erlebten Unterdrückung, Zwangsarbeit und zunehmende Russifizierung, aber auch den Aufstieg einer nationalen Bewegung im 19. Jahrhundert. Diese „Erweckung“ führte zu einer stärkeren Selbstwahrnehmung der Esten. Kulturvereine, Zeitungen auf Estnisch und das erste große Sängerfest 1869 in Tartu markierten einen Wendepunkt.

Die Nationalbewegung schuf ein wachsendes Bewusstsein für die eigene Geschichte, Sprache und Kultur, das sich gegen die Vorherrschaft der Eliten und die russische Assimilationspolitik richtete.

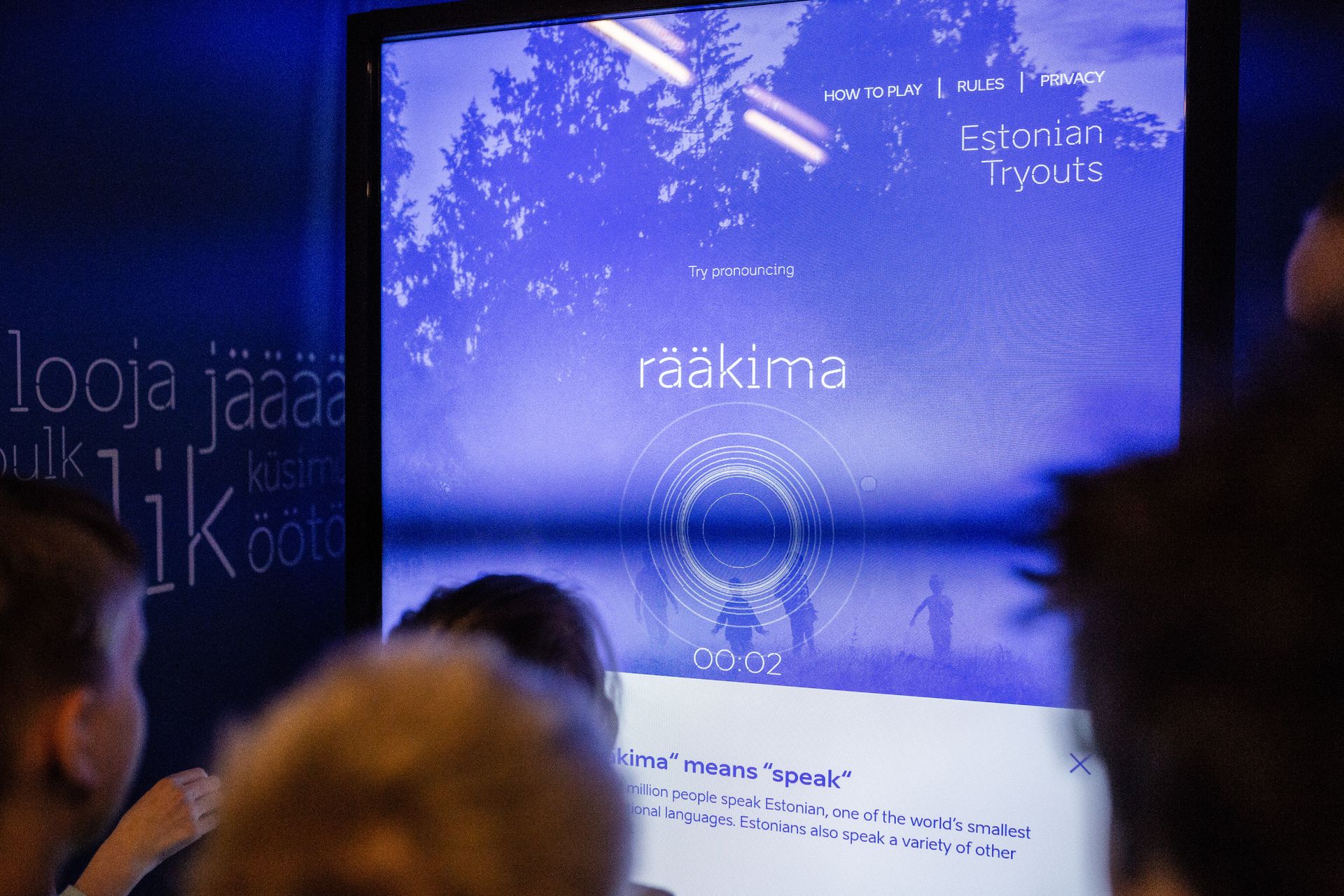

Die estnische Sprache: Symbol nationaler Identität

Die estnische Sprache, eine finno-ugrische Sprache, unterscheidet sich stark von den indogermanischen Sprachen der Nachbarn. Sie wurde lange als Sprache der Bauern betrachtet, während Deutsch und Russisch dominierten. Erst die nationale Bewegung des 19. Jahrhunderts brachte eine Aufwertung der estnischen Sprache.

Literaten wie Lydia Koidula und Carl Robert Jakobson schufen ein nationales Bewusstsein durch estnischsprachige Literatur, Zeitungen und Poesie. Sprachforscher sammelten alte Lieder, Märchen und Sprichwörter, um das kulturelle Erbe zu bewahren.

Heute wird das Estnische als wertvolles Kulturgut gepflegt und hat seinen festen Platz im Alltag und in den Schulen. Auch Dialekte und alte Lieder tragen zum Reichtum der Sprache bei und werden bei Volksfesten und in Museen gefeiert.

Urheber des Bildes: Renee Altrov, Visit Estonia

Die erste Unabhängigkeit: 24. Februar 1918

Mit dem Zusammenbruch des Zarenreichs nutzten die Esten ihre Chance: Am 24. Februar 1918 wurde in Tallinn die Republik Estland ausgerufen. Im anschließenden Freiheitskrieg gegen Sowjetrussland und deutschbaltische Einheiten kämpften die Esten erfolgreich um ihre Souveränität. Der Vertrag von Tartu 1920 garantierte die Unabhängigkeit.

Die folgenden zwei Jahrzehnte waren geprägt von politischer Konsolidierung, Bildungsinitiativen, wirtschaftlichem Aufschwung und einer aktiven Kulturszene. Neue Universitäten, Bibliotheken und Kulturzentren entstanden, das Land präsentierte sich auf internationalen Ausstellungen und pflegte eine demokratische Verfassung. Estland trat in den Völkerbund ein und knüpfte diplomatische Beziehungen zu Dutzenden Ländern, während die Hauptstadt Tallinn sich zu einer modernen Metropole entwickelte.

Die estnische Flagge: Blau, Schwarz und Weiß ("sinimustvalge")

Nach der Ausrufung der Unabhängigkeit 1918 wurde auch die estnische Flagge offiziell eingeführt – doch ihre Ursprünge reichen weiter zurück. Bereits 1884 hisste eine Studentengruppe in Otepää zum ersten Mal das blau-schwarz-weiße Tuch, das schnell zum Symbol der nationalen Bewegung wurde.

Blau steht für den Himmel und die Seen, Schwarz für die Erde und das schwere Schicksal der Esten und Weiß für Schnee, Reinheit, Licht und Hoffnung. Die Farben spiegeln die Natur, die Geschichte und die Sehnsucht nach Freiheit wider und sind bis heute tief im nationalen Bewusstsein verankert.

Urheber des Bildes: Martti Volt, Visit Estonia

Besetzung und Sowjetzeit: Ein erzwungener Umbruch

1940 besetzte die Sowjetunion Estland, kurz darauf folgte die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg und 1944 erneut die Sowjets. Es begann eine düstere Zeit mit Deportationen nach Sibirien, Repression und Zwangskollektivierung. Zehntausende verloren ihr Leben oder ihre Heimat. Viele flohen ins Ausland.

Dennoch bewahrte die Bevölkerung im Verborgenen ihre Kultur. Kirchen, Liedgut und alte Bräuche blieben lebendig – stille Zeichen des Widerstands. Auch Sport, Theater und Jugendgruppen dienten dem Gemeinschaftsgefühl und der verdeckten nationalen Identität. In den 1980er Jahren begann die Bevölkerung, offener für ihre Rechte einzutreten, trotz der allgegenwärtigen Überwachung durch den KGB.

PS

Im Bild: Das Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Tallinn

Urheber des Bildes: Arne Masik, Visit Estonia

Auf sowjetischen Spuren in Estland ...

Sowjetische Architektur: Zeugnisse einer Epoche

Die Sowjetzeit hat auch im Stadtbild Spuren hinterlassen: Plattenbauten, monumentale Verwaltungsgebäude und streng geometrische Stadtviertel prägen viele Orte. Tallinns „Linnahall“, die Messehallen und der Wohnkomplex Lasnamäe sind Beispiele für diese Ästhetik.

Heute werden viele dieser Bauwerke kreativ genutzt oder dienen als Mahnmale einer Epoche der Unterdrückung. Künstlerische Projekte, Führungen und Ausstellungen setzen sich kritisch mit diesem Erbe auseinander.

Die „singende Revolution“: Ende der 1980er Jahre

In den späten 1980er Jahren formierte sich der Widerstand erneut – diesmal friedlich und musikalisch. Während der „singenden Revolution“ versammelten sich Hunderttausende, um patriotische Lieder zu singen. Diese Gesänge gaben Kraft und signalisierten der Welt den ungebrochenen Willen zur Unabhängigkeit.

Das Sängerfeld in Tallinn wurde zu einem Symbol dieser einzigartigen Bewegung. Parallel dazu bildeten sich politische Bewegungen, und mutige Menschen organisierten 1989 eine Menschenkette über 600 Kilometer, die die Hauptstädte Estlands, Lettlands und Litauens verband, um Solidarität zu zeigen und die baltischen Staaten zu vereinen. Das Ereignis ist als "Baltischer Weg" bzw. "Baltische Kette" in die Geschichtsbücher eingegangen.

PS

Im Bild: das Denkmal für den "Baltischen Weg" an der estnisch-lettischen Grenze am 35. Jahrestag 2024.

Urheber des Bildes: Felix Hau, Visit Estonia

Die Wiedererlangung der Unabhängigkeit: 20. August 1991

Am 20. August 1991, während des Moskauer Putschversuchs, erklärte Estland seine erneut seine Unabhängigkeit. Der Schritt verlief weitgehend unblutig, und bald darauf erkannten viele Staaten das neue Estland an.

Heute wird der Tag mit Feiern, Gedenkveranstaltungen und Konzerten begangen – ein emotionales Datum im Kalender der Esten. Der Beitritt zur Europäischen Union 2004 und der NATO waren weitere Meilensteine auf dem Weg in eine gesicherte Zukunft.

Nationaltrachten: Tradition zum Anfassen

Jede Region Estlands besitzt ihre eigenen Volkstrachten. Die kunstvollen Stickereien, Farben und Muster erzählen Geschichten vergangener Generationen. Besonders bei den großen Sänger- und Tanzfesten tragen Jung und Alt ihre Trachten mit Stolz.

Diese lebendige Tradition verbindet Vergangenheit und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise. Viele Familien bewahren ihre handgefertigten Kostüme und geben das Wissen um die Muster und ihre Bedeutung weiter.

Eine ethnographisch spannende Variation findet sich bis heute auf der Insel Kihnu, wo die farbigen Röcke, die von den Inselfrauen getragen werden, Ausdruck eines sozialen Signalsystems sind.

Die moderne digitale Gesellschaft: Estland heute

Heute präsentiert sich Estland als eines der digital fortschrittlichsten Länder der Welt. Die kleine baltische Nation hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Vorreiterin der Digitalisierung entwickelt: Von Online-Wahlen über digitale Bürgerdienste bis hin zu einer nahezu papierlosen Verwaltung – Estland lebt seine Zukunftsvision.

Bürger können von jedem Ort der Welt aus Behördengänge online erledigen, Unternehmen werden innerhalb weniger Minuten gegründet, und das Bildungssystem fördert digitale Kompetenzen von klein auf. Gleichzeitig verbindet die Gesellschaft moderne Technologie mit traditionellen Werten und einem hohen Umweltbewusstsein.

Tallinn hat sich mittlerweile zu einem der beliebtesten internationalen Hot-Spots für die Generation der digitalen Nomaden und Remote-Worker entwickelt.

Diese einzigartige Mischung macht Estland zu einem faszinierenden Beispiel für eine innovative, vernetzte und zugleich tief in der eigenen Geschichte verwurzelte Nation.

Urheber des Bildes: Tanel Meos, Visit Estonia

Ein Land mit Geschichte und Zukunft

Estland blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück – von steinzeitlichen Jägern über mittelalterliche Händler bis zu modernen Staatsbürgern. Trotz jahrhundertelanger Fremdherrschaft bewahrte sich das Volk seine Kultur, seine Sprache und seine Identität.

Heute zeigt sich Estland als modernes, weltoffenes Land mit tiefen Wurzeln. Wer die Straßen Tallinns erkundet, an einem Sängerfest teilnimmt oder die endlosen Wälder durchstreift, spürt die Geschichte, die hier lebendig geblieben ist.

Lassen Sie sich inspirieren ...

Last updated

23.09.2025